葛均波團隊:在心臟的方寸之地“穿針引線”

發布時間:2022-07-29 15:06

葛均波團隊:在心臟的方寸之地“穿針引線”,教授學生不盲目追求“手術量”

日前,教育部公布第二批“全國高校黃大年式教師團隊”認定結果,復旦大學附屬中山醫院心內科教師團隊名列其中。

心臟,曾是手術刀最難以觸及的禁區,在方寸之地“穿針引線”,容不得半點閃失。中山醫院心內科教師團隊在心臟的方寸之地,用創新破解著生命的密碼。

1999年,團隊帶頭人葛均波積極響應國家號召,放棄優厚待遇,辭去德國Essen大學血管內超聲室主任的工作,回到中山醫院心內科任職。近年來,在葛均波的帶領下,團隊開展輻射整個心血管疾病事件鏈的防控研究,尤其聚焦于缺血性心肌疾病的基礎研究、應用基礎研究和轉化醫學研究。

葛均波首次提出血管內超聲診斷易損斑塊的定量指標,已成為動脈粥樣斑塊性質識別的重要標志;首次發現心肌橋特異性超聲學診斷指標“半月現象”和“指尖現象”,使心肌橋的檢出率由冠脈造影的0.52.5%提高到95%以上,并獲得2006年國家科技進步二等獎。

團隊研發的國際首個可降解涂層新型冠脈支架,顯著減少了傳統支架的血栓發生率,該新型支架已在全國超過900家醫療機構獲得應用,出口十余個國家,成為中國國產創新走出去的成功案例,該成果2006年被評為“863計劃”新材料領域兩項優秀研究成果之一,并獲2011年國家技術發明獎二等獎。研發成功我國首個完全可降解冠脈支架“Xinsorb”,引領了我國冠脈介入治療的第四次革命,是我國具有自主知識產權的新型支架在國際上發出的最強音。

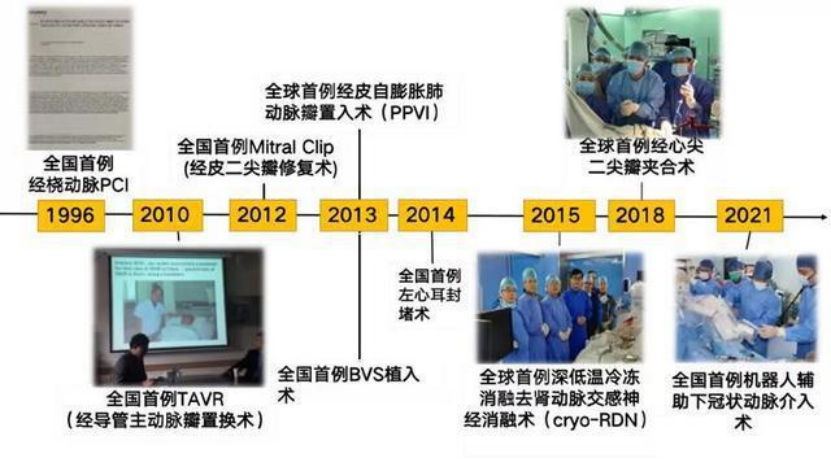

(圖為團隊研究成果,復旦大學供圖)

2015年,葛均波與團隊牽頭成立了全國首個以醫生為主體的創新團體——中國心血管醫生創新俱樂部(CCI)。目前該創新孵化平臺已成為目前國內最具影響力的醫生創新平臺之一,推動了我國心血管醫療器械的自主創新進程。

葛均波也把堅持創新的理念傳遞給自己的學生,他非常注重原創性,并經常告誡學生,“出去講課,盡量講我們原創性的東西,用我們自己的資料,要帶著臨床實踐中的科學問題開展基礎和臨床研究,國外的一些研究結論要批判地接受”。

雖然身兼數職,事務繁雜,葛均波仍然每月都會在導管室親自給前來學習的研究生們手把手示范冠脈介入手術的基礎操作,并耐心講解手術思路和要點。對于學生提出的問題,葛均波都會一一詳細解答。

在教授學生時,葛均波時常強調和患者家屬談話溝通,要從患者的角度出發,根據患者的自身情況和病變血管的狀況選擇最有利于患者心功能恢復和生活質量改善的治療方案和手術器械。

在學生眼中,葛均波就像是一個團隊的“大家長”。只要他想得到的,大家需要的,他都像對待自己的事情一樣去處理。過年過節的時候,葛均波會到病房和實驗室看望值班的學生和醫護人員,大年初一將學生請到家里聚餐。

(圖為團隊研究成果,復旦大學供圖)

“越是近距離接觸,越是能夠感受到葛老師至真至誠的性格特質彰顯的光彩。”有學生這樣評價葛均波。他時常告誡學生,不要有太多的功利心。對于一些地方盲目追求手術量的現象,他對學生說,“手術不在多,在精,別人做不了的你能做,這是真本事,別人做五例,你做十例,這是工作量”。他還反復叮囑學生,科學研究一定要實事求是,不能因為所謂的“高影響因子”犧牲科學研究的嚴謹性和真實性。在文章投稿之前,學生要向整個研究團隊承諾研究結果的真實性和客觀性,樹立堅決抵制學術不端行為的信念。

為了積極推進國家醫學人才隊伍建設,葛均波作為主編,組織并帶領包括團隊成員在內的眾多國內醫學專家編寫了第八版和第九版《內科學》教材。團隊中絕大多數成員均身兼教師和醫生雙重身份。團隊全體成員平均每人每年為在校本科生及研究生授課1-2門。

該團隊先后承擔了包括 “十三五”“十四五”國家重點研發計劃項目、國家杰出青年基金、國家自然科學基金委“創新研究群體”科學基金、國家863計劃(首席科學家)、國家“十一五”科技支撐計劃、211工程重點學科建設項目、985工程重點學科建設項目在內的國家和省部級科研項目40余項,建立建設包括國家放射與治療臨床醫學研究中心、國家衛生健康委員會病毒性心臟病重點實驗室、中國醫學科學院心血管技術與器械創新單元、“心血管介入治療技術與器械”教育部工程研究中心在內的國家級和省部級平臺近10個,主要成果總結發表SCI論文500余篇。